市井飘香,鼎盛辉煌——宋代香文化

添加时间:2013-12-14 01:03:37资料来源:网络文章 排版:宁韵茶香

宋代奉行崇文抑武的治国方略,军事力量薄弱,但科技领先,文化繁荣,经济发达,是中国文化发展史上又一辉煌时期,香文化发展到了鼎盛阶段。香已经普及到社会生活的方方面面,宫廷宴会、婚礼庆典,茶坊酒肆等各类场所都要用香;香药进口量巨大,政府以香药专卖,市舶司税收等方式将香药纳入国家管理且收入甚丰;文士盛行用香制香,庞大的文人群体对整个社会产生广泛的影响,也成为香文化发展的主要力量。

宋人大量进口香料。一九七三年八月在泉州湾发现一艘南宋香料胡椒船,沉船仓内发现的乳香、龙诞香、降真香、檀香、沉香多达四千七百多斤。《宋会要辑稿》记载南宋绍兴二十五年(1155年)从占城(越南中南部)进泉州的香品中有沉香等七种香料,达六万三千三百三十四斤。海外输入香料的数量巨大,由此可见一斑。

南宋 官窑 粉青双耳弦纹炉

市井生活随处可见香的身影。街市上的香铺、香人、随处可见,也有专门制作印香的商家,甚至酒楼也有随时供香的香婆。街头有添加香药的各种食品、饮品。在描绘汴梁风貌的国宝《清明上河图》中,有多处描绘了与香有关的景象,其中可以看到一香铺门前立牌写有“刘家上色沉檀拣香”。 《东京梦华录》记载:北宋汴梁,“士农工商,诸行百户”,行业着装各有规矩,香铺里的香人则是“鼎帽披背”,可见香人已经成为一个专门的行业。他们“日供打香印者,则管定铺席人家牌额,时节时节即印施佛像等。”还有人“供香饼子,炭团等”。《武林旧事》卷六记载:南宋杭州酒楼“有老姬以小炉炷香为供者,谓之香婆。”

辛弃疾《青玉案•元夕》即写了香风四溢的杭州城:“东风夜放花千树,更吹落,星如雨。宝马雕车香满路。凤箫声动,玉壶光转,一夜鱼龙舞。蛾儿雪柳黄金缕,笑语盈盈暗香去。众里寻他千百度,暮然回首,那人却在,灯火阑珊处。”

宋时富贵人家的车娇常要薰香,除了香包、香粉,还用焚香的香球,香气馥郁,谓之香车。陆游《老学庵笔记》云:“京师承平时,宗室戚里岁时入禁中,妇女上犊车,皆用二小鬟侍持香毯在旁,而袖中又自持两小香毯,车驰过,香烟如云,数里不绝,尘土皆香。”

宋代的各种宫廷宴会、庆典都要用香。南宋官贵之家常设“四司六局”(帐设司、厨司、茶酒司、台盘司、果子局、蜜煎局、菜蔬局、油烛局、香药局、排办局),市民不论贫富,都可出钱雇请,帮忙打理筵席、庆典事宜。香药局的主要职责即是薰香、负责香球、火箱、香饼、听候索唤诸般奇香及醒酒汤药之类。宋代的绝大多数传统节日都要用香,当时民俗兴盛,一年四季香火不断。

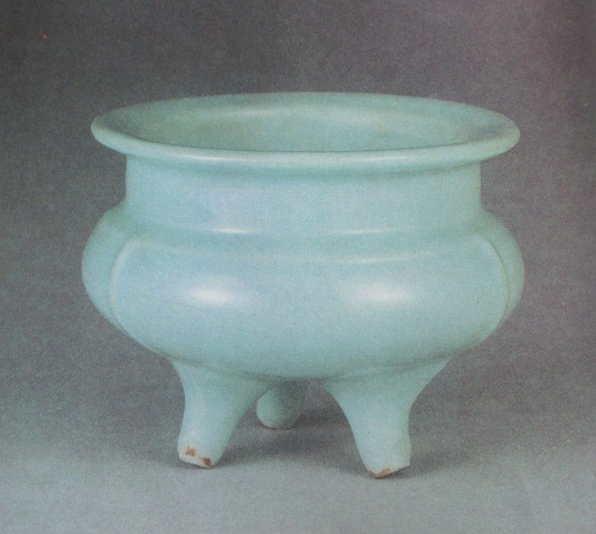

宋 哥窑 米色简式三足炉

用香的形式多样化。既有单用沉香、龙脑、乳香、降真香等高档香药,也使用配方考究的合香,焚香用的炭饼亦用多种原料精工制作。

用香形式上既有焚烧、薰香、也有香炷、香丸、香粉印香(又称篆(zhuàn)香)线香、还有在墨中、食品、饮品、茶饼添加香药的做法。宋代魏泰《东轩笔录》记载宋真宋时宰相丁谓,“…临终前半月,已不食,但焚香危坐,默诵佛书,以沉香煎汤,时时呷少许。…附嘱后事,神志不乱,正衣冠奄然而去。”这不就是现在港台和沿海城市香友用沉香泡水,泡茶,泡酒的“先行者”吗?

医家喜用香药。宋代医家对香药的喜爱程度空前绝后,各种医方普遍使用香药。可见于《圣惠方》、《圣济总录》、《和剂局方》、《苏沉良方》、《普济本事方》、《济生方》、《御药院方》等等。

文人咏香制香成一时风气。宋代文人盛行用香,生活中处处不离香。写诗填词要焚香,抚琴赏花要焚香,宴客会友、独居幽坐、案头枕边、灯前月下都要焚香。真可谓香影不离,无处不有。黄庭坚曾言:“天资喜文事,如我有香癖。”爱香的宋元文人难以计数。他们不仅焚香用香,还收辑、研制香方,采置香药,配药合香。文人雅士之间常以自制的香品及香药、香具相互赠送。苏轼曾自制了一种“印香”香粉和银篆盘,檀香木雕刻的观音像送给苏辙作寿礼,并增诗“子由生日,以檀香观音及新合印香、银篆盘为寿”。

黄庭坚也曾以他人所赠“江南帐中香”为题作诗赠送苏轼。

陆游有诗《烧香》描述自己用海南沉香、麝香、蜂蜜等合制薰香:“宝薰清夜起氤氲(yīnyūn),寂寂中庭半月痕。小斫(zhuó)海沉非弄水,旋开山麝取当门。蜜房割处春芳半,花露收时日未暾(tūn)。安得故人同晤语,一灯相对看云屯。”

宋人咏香诗文的文学成就也达到了历史高峰,其数量之多,质量之高令人拍案惊叹。有些人写香的作品有几十首甚至上百首,其中不乏文坛名家,如晏殊、晏几道、欧阳修、苏轼、黄庭坚、辛弃疾、李清照、陆游等等,他们留下的灿烂文辞,既是当时香文化的真实写照,也是中国香文化步入鼎盛时期的重要标志。

李璟:“夜寒不去寝难成,炉香烟冷自亭亭。”

李煜:“烛明香暗画楼深,满鬓清霜残雪,思难任。”

欧阳修:“沈麝不烧金鸭冷,笼月照梨花。”“愁肠恰似沉香篆。千回万转萦(yíng)还断。”

苏轼:“金炉犹暖麝煤残,惜香更把宝钗翻。”“夜香知与阿谁烧,怅望水沉烟袅。”

黄庭坚:“一炷烟中得意,九衢尘里偷闲。”

辛弃疾:“记得同烧此夜香,人在回廊,月在回廊。”“老去逢春如病酒。唯有,茶瓯(ōu)香篆小帘栊。”

李清照:“薄雾浓云愁永昼,瑞脑销金兽。”

陆游:“一寸丹心幸无愧,庭空月白夜烧香。”“铜炉袅袅海南沉,洗衣襟。”

倪思“齐斋十乐”亦列有“焚香”:“读义理书,学法帖字,澄心静坐,益友清谈,小酌半醺,浇花种竹,听琴玩鹤,焚香煎茶,登城观山,寓意弈棋。虽有他乐,吾不易矣。”

元杂剧的代表作《西厢记》中,香也扮演了一个重要角色,所有的情节推进都与“焚香”有关,有大量的涉及香的唱词,而故事的发生地就是则天娘娘的“香火院”。与莺莺对诗后,张生心生相思:“霎时雨过琴丝润,银叶龙香烬,”琴歌传情之时,有“宝兽沉烟袅丝碧。”金圣叹在点评时,也提到了“香”:《西厢记》必须扫地读之。扫地读之者,不得存一点尘于胸中也。《西厢记》必须焚香读之,焚香读之者,致其恭敬,以期鬼神之通之也。

品香境界上有重大突破。宋人品香时,已经非常重视隔火薰香,来达到出香的目的,虽称之为焚香,但并非直接焚香烧香材。宋代杨万里有《焚香》诗:

灼瓷作鼎碧于水,削银为叶轻似纸;

不文不武火力匀,闭阁下帘风不起。

诗人自炷古龙诞,但令有香不见烟;

素馨欲开茉莉折,底处龙诞示旃(zhān)檀。

平生饱食山林味,不耐此香殊妩媚;

呼儿急取蒸木犀,却作书生真富贵。

这首诗非常形象地叙述了宋人的出香的过程。我们从诗中可以看到:首句说瓷炉颜色青翠欲滴,因为瓷炉不但轻巧,不导热,而且无味,它选的是青瓷鼎式炉。然后备一片薄如纸的“银叶”来作隔火的材料。第三句是说火温的调控要均匀。第四句是说品香的处所“香室”,要透气但不通风。第五句是说自己拿出龙诞好香,只让烘出香味,但不能冒烟。

在品香境界的把握上,也提出了具体标准。品香过程不仅仅是气味的分辨而已,而是由嗅觉器官“知觉”,到思维上“观想”的一种升华。

宋 龙泉窑 粉青鬲式炉

所以谓之“鼻观”。并且提出了“犹疑似”的审美判断。“犹疑似”就是在似与不似之间,去把握一种灵动之美,模糊之美,这与禅宗“说一物便不中”的境界十分相似,所以品香中的美感经验应当人人都有,但如何表达才算高妙,那就要看个人水平了。宋代刘子翚(huī)《龙诞香》写道:“瘴海骊龙供素沫,蛮村花露挹青滋;微参鼻观犹疑似,全在炉烟未发时。”

| ||||||